絶対にフライを上げるなよ!絶対だぞ!

野球をやっていれば、一度や二度監督・コーチからこう言われたことがあると思います。

フライアウトが続くと、誰もがこう言うでしょう。

しかし、「フライを上げるなよ」と言えば言いうほどポップフライが上がってしまいます。

まさにダチョウ俱楽部状態です。

頭ではわかっているのに、フライを上がてしまう。

なぜこの現象が起こっているのでしょうか?

この理由を解説してきます!

↓この記事はこんな人におすすめ↓

- ポップフライが上がってしまう人

- 野球を教えている指導者

- フライが上がる原理を知りたい人

フライが上がる理由を理解するにはバッティングの本質を理解しよう

バッティングの本質とは?

これは過去の記事でも解説してきたいつものあれです!

バッターはボールを手元まで見ていない。投手のリリース付近から、球種やボールの軌道を予測して、ボールがどの辺に到達するか想定してバットをその軌道に合わせてスイングしているのです。

バッターはボールを手元まで見ていません。(というより見えない)

投手のリリース付近から、ボールの軌道を予測しそこにバットを出しています。

これを理解すれば、フライが上がる理由がわかってきます。

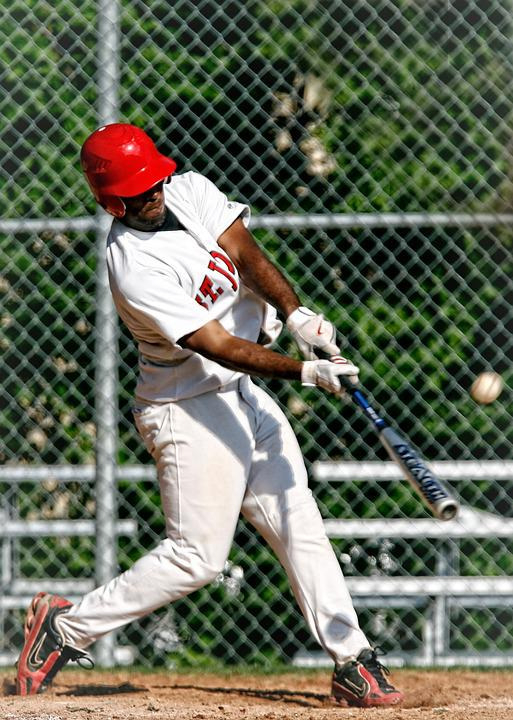

フライが上がる=ボールの下面を叩いている

ではでは、なぜフライが上がってしまうのでしょうか?

フライが上がる理由、それは、、

ボールの下面を叩いているからです。

言い換えると、ボールの下面を打たされているとも言えます。

フライを打たされるピッチャーの特徴として

- そもそもスピードが速い投手

- 球速の割に手元で伸びるように感じる投手

といった特徴があります。

どちらかというとストレートが得意な投手に多いでしょう。

さきほどのバッティングの本質から考えてみると、、

1そもそもスピードが速い投手の場合(140キロ越えの投手)

- いままで140キロの越えの投手は見たことない(130キロの投手ばかり対戦)

- ボールのリリースからストレート(130キロ)を予測

- 140キロのストレートは130キロのストレートほど落ちてこない

- 自然とボールの下面にバットが出てしまう

- ポップフライへ

といった原理です。

バッターはいままで対戦してきた投手のリリースの平均値からボールの軌道を予測します。

対戦相手のレベルが低いほど、その平均値も低くなります。

120キロ台の投手ばかり対戦していれば、イメージされている軌道は120キロの投手の軌道となります。

そこに140キロの投手がくると、ボールの軌道が思ったほど落ちてこないので、ポップフライとなってしまうのです。

2球速の割に手元で伸びるように感じる投手(130キロなのにノビる)

- 130キロ台の投手とは対戦経験あり

- リリースから130キロ台のストレートの軌道を予測

- 回転軸、回転数が平均より多い

- 130キロのストレートなのに思ったほど落ちてこない

- 自然とボールの下面を叩いてしまう

- ポップフライへ

リリース付近の軌道では、「普通」の130キロのストレートを予測します。

しかし同じ130キロでもボールが落ちてきません。

それゆえポップフライが上がってしまうのです。

フライがあがらないようにする方法

ポップフライが上がってしまう原理がわかりました。

それではその対策です。

- 1巡目で相手投手の力量を計る

- バットをかぶせるようにスイングする

1巡目でポップフライが多かったら、その時点で、

この投手はストレートが速いorノビがある

と認識しなければなりません。

そこで、投手に対してアプローチを変えます。

例えば、、

- バットを短く持つ

- 打席の一番後ろに立つ

- タイミングを普段より早くとってみる

- 予測よりボールの2,3個上を振ってみる(かぶせ気味に振る)

といった具合です。

くれぐれも無策で挑まないでください。

1巡目に内野フライを打たされているなら、同じようにスイングしたら、同じように内野フライがあがります。

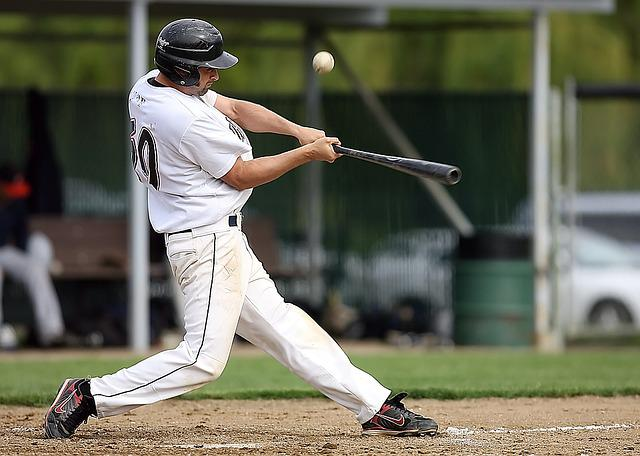

また、大根切りのようにスイングするのはやめましょう。

ボールの軌道に対し、切るように衝突するので、自然とフライがあがります。

あくまでも、切るのではなくかぶせるイメージでスイングしましょう。

ポップフライが上がる理由まとめ

- 予測の軌道より速いor落ちてこない

- 球速の割にノビてくる

ポップフライが上げないようするには、注意喚起や気持ちだけではできません。

なぜフライが上がってしまうのか?という原理を理解して、投手に対しアプローチしなくてはなりません。

フライアウトが続いてしまったときは、投手のボールの軌道とそのギャップを理解して対策していきましょう。

この記事がポップフライへの対策につながれば幸いです。

それでは(@^^)/~~~

コメント