夏の甲子園がいよいよ終わりました。

仙台育英高校おめでとうございます!

今大会も様々なドラマがありました。

春夏秋制覇を目指した大阪桐蔭が敗北。

智弁和歌山が初戦敗退。

これこそ一発勝負の怖さでもあります。

ではなぜ、高校野球はこういった大番狂わせや9回裏の逆転劇が多いのでしょうか?

巷では、

「甲子園には魔物がいる」

とも言われています。

この甲子園の魔物とはいったいなんなのか?

その正体を解説していきたいと思います。

↓この記事はこんな人におすすめ↓

- 甲子園の魔物の正体を知りたい人

- 甲子園で逆転劇が多い理由を知りたい人

↓その前にこの記事を読めばより理解が深まります↓

すべてはあの大観衆が原因

甲子園の魔物の正体は、、

あの大観衆です。

甲子園となると、全国から高校野球ファンが集まります。

時に、5万人近くの観衆が集うこともあるでしょう。

5万人となると、

溜息や歓声、観客の声援や声、鳴り物が選手に届きます。

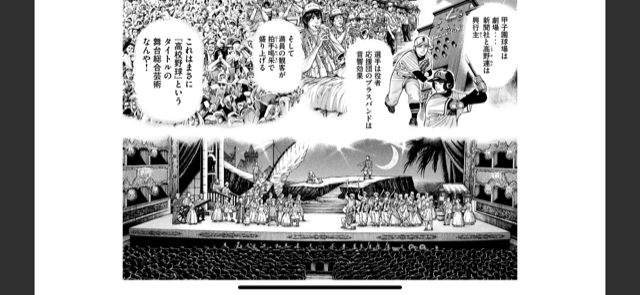

「砂の栄冠」では、この独特な雰囲気を「宇宙空間」と呼んでいます。

どんなに技術的に立派な高校球児でも、あの大観衆でプレーする機会はほとんどありません。

あの独特で異様な雰囲気が、

選手に精神的プレッシャーを与え、身体の自由とコントロールを奪うのです。

ボールが真ん中に集まりだしたり、コントロールを乱したり、思いもしないエラーをしたり。

そういった精神的プレッシャーをあの大観衆が作りだしているのです。

あの大観衆の声援が、甲子園の魔物の正体です。

弱者を応援したいという観客心理

高校野球は部活動の一面であることも一つの理由です。

試合終盤になると、劣勢のチームを観客は応援したくなります。

甲子園といえど、高校生の部活動です。

負けているチームに「かわいそう」といった同情を抱きます。

その雰囲気が、勝っているチームをあたかも悪者かのようにしてしまいます。

選手たちは、四面楚歌のようにプレーをしなくてはならないのです。

ある選手がこんな言葉を残しています。

球場全体が敵のように見えた。(勝っているのは自分たちなのに)

5万人が敵のような状態でプレーすることはほとんど経験にないでしょう。

この観客の心理が、選手にプレッシャーを与えているのです。

投手の疲れ

試合終盤に逆転劇が多い理由は、

投手の疲れによるものがあります。

最近では、投手を複数枚そろえるチームも増えてきましたが、

まだまだエースに頼りきりのチームも多いです。

- 甲子園の真夏の暑さ

- 連戦による疲れ

- 慣れない球場、マウンド

- 大観衆でプレーする精神的プレッシャー

こういった理由で、試合終盤に崩れやすい条件がそろっています。

終盤になれば球威は落ちますし、コントロールも定まりません。

自然と死四球や真ん中への抜け球が増えやすいのです。

それゆえ、連打や死四球が増え、逆転劇が生まれやすいのです。

慣れない球場

常連校でない限り甲子園でプレーする機会は3年間で1度あるかないかです。

甲子園には、、

- 特有の浜風

- 以外に広いファールゾーン

- 特有の黒土

- 観客との距離感

- 歓声で声が届かない

といった普段とは違うフィールドでプレーしなくてはなりません。

↓甲子園球場の特徴、雰囲気、異空間を理解するには「ラストイニング」と「砂の栄冠」が非常にわかりやすいのでおすすめです。主もこれで高校野球を勉強しました↓

普段とは違う球場なので、ゴロのイレギュラー、フライの落球、打球との距離感といったエラーが起きやすい環境がそろっているのです。

エラーが絡めば当然ビックイニングにもなります。

それゆえエラー絡みの逆転劇が多いのです。

甲子園の魔物の正体まとめ

- 甲子園の魔物の正体はあの大観衆からくる精神的プレッシャー

- 連戦による投手の疲れ

- 慣れない球場故のエラーしやすい環境

- 高校生の精神的もろさ

観客の声援は意外にも選手に影響を与えています。

非科学的に見えてとんでもない影響力があるのです。

それだけでなく、連戦による心身の疲れ、慣れない球場などなど

科学的に見ても、ミスが起きやすい条件が甲子園球場にはそろっているのです。

近年の野球は、データやセイバーメトリクスばかりフォーカスされていますが、

それらには表れない隠れた部分にこそ、面白さがあるのです。

この記事が「甲子園の魔物」の理解につながれば幸いです。

それでは(@^^)/~~~

コメント